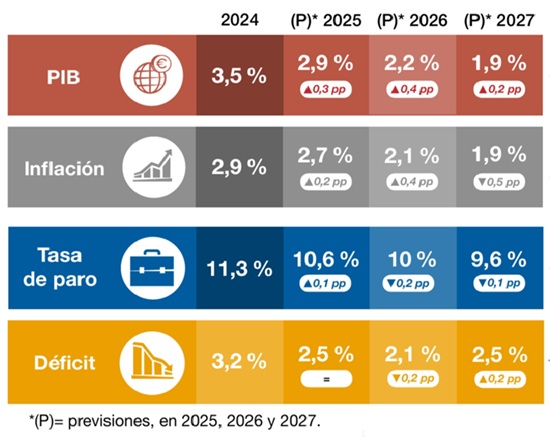

Desde el punto de vista económico, implica una mayor dificultad para medir o predecir la evolución de variables, como el PIB o la inflación.

En los últimos años, varios acontecimientos han alimentado la percepción de una mayor incertidumbre económica: el referéndum del brexit, la pandemia de la COVID-19, la crisis energética y, más recientemente, la escalada arancelaria de la Administración Trump. En general, por incertidumbre nos referimos a la falta de conocimiento sobre un tema, o al desacuerdo sobre cómo interpretar aquello que se conoce. En términos prácticos, implica una mayor dificultad para predecir la evolución de variables, como el PIB o la inflación. Aunque este término suele tener connotaciones negativas, este no tiene que ser el caso: el descubrimiento de un gran yacimiento de un recurso natural o el auge de una tecnología como la IA pueden generar una incertidumbre positiva, en el sentido de que anticipamos un mayor crecimiento, pero no sabemos con certeza cuánto.

Ahora bien, la incertidumbre económica es un fenómeno especialmente difícil de medir. Durante décadas, la manera más habitual de cuantificarla ha sido mediante la dispersión de las previsiones económicas de distintos agentes (consumidores, empresarios o analistas). La idea es sencilla: cuanto más difieren entre sí las previsiones, mayor podría ser la incertidumbre. Ello ayuda a medir el nivel de incertidumbre cuando esta es resultado de la distinta valoración de un fenómeno conocido como, por ejemplo, el impacto del descubrimiento de un pozo de petróleo.

En los últimos años, se han desarrollado nuevos indicadores basados en el análisis de textos que ofrecen otra forma de estimar la incertidumbre. El más conocido es el índice de incertidumbre de la política económica (EPU, por sus siglas en inglés), desarrollado originalmente por Nick Bloom y sus coautores y ampliado para España por el Banco de España. Este índice cuantifica las veces que aparece la palabra «incertidumbre» (junto a términos económicos y políticos) en las noticias de la prensa económica española.1 Por otro lado, el índice de riesgo político (PRI), creado por Tarek Hassan y colaboradores, emplea una metodología similar pero aplicada a las transcripciones de las presentaciones de resultados de las mayores empresas españolas.2 Esta distinción es relevante, ya que periodistas y empresarios pueden tener preocupaciones distintas y, por tanto, reflejar distintas fuentes de incertidumbre.

Los resultados que ofrecen ambos índices difieren notablemente (véase el primer gráfico). El índice EPU muestra picos pronunciados en episodios como la crisis de la deuda soberana en España (hacia 2012), durante la irrupción de la COVID-19, y, en menor medida, durante el reciente repunte de tensiones comerciales entre EE. UU. y la UE. También muestra una tendencia claramente al alza desde finales de los años noventa. Esta tendencia al alza no está claro si representa un aumento estructural de la incertidumbre en la economía global o, simplemente, que el término ha pasado a usarse con más asiduidad, por ejemplo, porque ahora somos más conscientes de la incertidumbre que nos rodea, aunque en el fondo esta quizás no ha aumentado de forma estructural. En cambio, la evolución del índice PRI no presenta una tendencia definida y sus episodios de máxima incertidumbre no coinciden con los del EPU: el PRI alcanzó sus valores más altos durante la crisis financiera global de 2008 y tras la llegada de Trump al poder en 2016. Como consecuencia, la correlación entre ambos indicadores es relativamente baja. A efectos prácticos, estas diferencias suponen que cualquier estimación sobre el impacto de la incertidumbre puede ser muy sensible a la elección del indicador escogido, ya que distintos índices reflejan distintos tipos de incertidumbre.

Transmisión e impacto

La incertidumbre condiciona la economía por distintos canales. Por un lado, pone en valor la opción de «esperar y ver» y hace que consumidores y empresas pospongan sus decisiones de consumo, inversión y contratación. Además, al situarse en la inacción, en tiempos inciertos, familias y empresas pueden volverse menos sensibles a condiciones de mercado, como los precios o los tipos de interés, lo que explica que algunos estudios apunten a una pérdida de efectividad de la política monetaria cuando la incertidumbre aumenta.3 Además, los episodios de incertidumbre tienden a coincidir con turbulencias en los mercados financieros debido a la aversión al riesgo de los inversores. Por otro lado, también genera cambios de composición en la actividad económica, dado que favorece una reasignación de los recursos desde actividades que conllevan costes irreversibles hacia opciones más reversibles: por ejemplo, la incertidumbre aumenta el atractivo relativo del consumo de bienes no duraderos o servicios frente a bienes duraderos, o de la contratación temporal frente a la indefinida.

A través de estos mecanismos, la incertidumbre lastra la actividad económica, el empleo y la producción. En general, el impacto es más fuerte sobre la inversión, con un efecto más moderado en el consumo y el empleo.4 También hay evidencia de que la incertidumbre reduce el crecimiento del crédito e incrementa las primas de riesgo.5 Con todo, la transmisión tiende a ser rápida y, cuando la incertidumbre se disipa, la economía puede rebotar con velocidad gracias al despliegue de la demanda embalsada de consumo, inversión y contratación.

Estos impactos se pueden ilustrar a partir de las relaciones históricas entre una métrica de incertidumbre y los principales agregados macroeconómicos (véanse el tercer y cuarto gráficos).6 Este ejercicio refleja un efecto rápido de la incertidumbre (el impacto sobre la actividad llega a su pico en dos/tres trimestres). Si extrapolamos las sensibilidades históricas al repunte de incertidumbre vivido entre el 3T 2024 y el 2T 2025, el episodio habría ejercido un lastre de unos 0,4 p. p. al PIB anual de la eurozona y de España,7 con un mayor impacto en la inversión que en el consumo, y que quedaría distribuido entre 2025 y 2026. Más allá de las magnitudes, el ejercicio también ilustra que las estimaciones sobre el efecto de la incertidumbre son en sí mismas imprecisas, en el sentido de que el intervalo de confianza es amplio. Además, los resultados son sensibles a cambios metodológicos.